Tabla de Contenido

Medellín, conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera, guarda secretos que pocos se han atrevido a explorar, más allá de sus calles modernas y su vibrante cultura, esta ciudad esconde historias que desafían lo que creemos saber sobre ella.

Desde su fundación, envuelta en rumores de herejía, hasta leyendas urbanas que ponen los pelos de punta, Medellín es mucho más que un centro urbano; es un lugar lleno de misterios y curiosidades que han sido olvidados o simplemente ignorados con el paso del tiempo.

LA LEYENDA DE LA SIRENA EN EL RIO MEDELLIN

El río Medellín, también conocido como río Aburrá, atraviesa la ciudad de Medellín de sur a norte, desempeñando un papel fundamental en la configuración y desarrollo de la urbe, nace en el Alto de San Miguel, en el municipio de Caldas, a una altitud aproximada de 3.100 metros sobre el nivel del mar, y recorre cerca de 100 kilómetros antes de unirse con el río Grande para formar el río Porce.

A lo largo de su historia, el río Medellín ha sido testigo y protagonista de diversas transformaciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, se llevaron a cabo proyectos de canalización con el objetivo de mejorar las condiciones higiénicas y de salubridad de la ciudad, así como de expandir la zona urbana.

Las leyendas de sirenas son comunes en las tradiciones orales de diversas culturas alrededor del mundo, en Colombia, estas historias han encontrado un lugar especial en los relatos populares, vinculando estas criaturas míticas con los ríos y fuentes de agua, que no solo eran esenciales para la vida cotidiana, sino también considerados lugares sagrados o misteriosos.

En el caso del río Medellín, aunque no existen registros históricos detallados sobre una sirena específica, los relatos de esta figura mitológica pudieron haber surgido como una forma de explicar fenómenos naturales o advertir a las personas sobre los peligros del río.

Según la leyenda popular, cuando el río Medellín era mucho más caudaloso y limpio que en la actualidad, algunos habitantes aseguraban haber visto una mujer hermosa, con largos cabellos y una cola de pez, aparecer sobre la superficie del agua durante el amanecer o el atardecer, la cual, según los relatos, entonaba un canto hipnótico, tan bello y profundo, que los pescadores y caminantes que se acercaban al río quedaban embelesados. Algunos decían que aquellos que seguían su canto nunca volvían, ya que eran arrastrados al fondo del río por la sirena.

Otras versiones de la leyenda apuntan a que esta criatura mística aparecía en noches de luna llena, cuando las aguas brillaban con el reflejo del astro, los testigos que sobrevivieron a sus apariciones afirmaban que la sirena no era malvada, sino un espíritu que cuidaba las aguas del río, castigando a quienes lo contaminaban o lo usaban de manera irrespetuosa, este aspecto protector de la sirena encajaría con la forma en que muchas culturas han representado a estas figuras como guardianas de la naturaleza.

El simbolismo detrás de la sirena del río Medellín

La figura de la sirena en el río Medellín podría haber surgido como un reflejo del respeto que los antiguos habitantes sentían por el medio ambiente, especialmente por los cuerpos de agua que proveían sustento a la comunidad. Este tipo de leyendas servía como una advertencia para las generaciones más jóvenes, incentivándolas a evitar comportamientos peligrosos o destructivos en torno al río.

Sin embargo, con el crecimiento urbano y la industrialización de Medellín, el río comenzó a transformarse, la contaminación y la canalización del cauce lo alejaron cada vez más de ser un río vivo y natural.

Se secaron partes importantes de su recorrido, y las aguas limpias que una vez lo caracterizaron desaparecieron, lo que dio paso a un panorama distinto: el de un río degradado por el descuido humano. En este contexto, se dice que la sirena dejó de aparecer. El mito, de alguna manera, murió con el deterioro del río.

Hoy en día, el río Medellín ha sido canalizado y contaminado, perdiendo su antigua navegabilidad y su conexión mística con la comunidad, sin embargo, la leyenda de la sirena podría servir como una poderosa metáfora de la pérdida de nuestra relación con los recursos naturales.

El hecho de que esta criatura mitológica ya no se manifieste es, en cierto sentido, un lamento por el daño que el hombre ha causado al medio ambiente.

LEYENDA DE LA ANCIANA

Esta leyenda urbana de Medellín ha recorrido los rincones de la ciudad, especialmente en los años 80 y 90, cuando muchas historias misteriosas se contaban entre los jóvenes que frecuentaban bares y discotecas, pero esta en particular narra un suceso que, aunque nunca se ha confirmado oficialmente, ha despertado la imaginación y el miedo de quienes la han escuchado.

Según el relato, en una reconocida discoteca de Medellín, ubicada en un sector popular para la vida nocturna, era habitual que cada noche las luces y la música atrajeran a decenas de jóvenes en busca de diversión, pero, algo inquietante comenzó a suceder, varias personas aseguraban haber visto a una anciana que pasaba frecuentemente frente al lugar, esta mujer vestía de manera humilde, con un chal sobre los hombros y un andar lento y silencioso, lo que contrastaba con el bullicio de la discoteca.

Aunque al principio parecía una simple espectadora, la anciana siempre se detenía en la entrada, mirando hacia el interior con una expresión inexpresiva que, según testigos, causaba una sensación de incomodidad inexplicable.

La leyenda cuenta que una noche, la anciana se detuvo como siempre frente a la discoteca, pero esta vez no se limitó a mirar, permaneció inmóvil durante varios minutos, lo que llamó la atención de un mesero que trabajaba en el lugar.

Este preocupado por su presencia y pensando que tal vez necesitaba ayuda, salió a hablar con ella, al acercarse, la mujer no dijo una sola palabra, pero sus ojos se clavaron en los de él, dejándolo completamente paralizado por unos instantes. Después de ese incómodo momento, el mesero intentó preguntarle si podía ayudarla, pero, sin responder, la anciana cruzó la puerta y entró en la discoteca.

Lo que ocurrió después es lo que convierte esta historia en una de las leyendas urbanas más inquietantes de Medellín. Según los testigos, el mesero entró detrás de la anciana, pero al hacerlo, no la encontró en el piso. Confundido, miró a su alrededor, y fue entonces cuando otros clientes comenzaron a gritar, al levantar la vista hacia el techo, el mesero quedó horrorizado, la anciana estaba literalmente pegada al techo, con los brazos extendidos y una mirada fija y perturbadora.

Algunos aseguran que su rostro se transformó, mostrando una sonrisa macabra que dejó a todos los presentes petrificados.

En medio del pánico, las luces de la discoteca comenzaron a parpadear, y un fuerte olor a azufre invadió el lugar., en cuestión de segundos, la anciana desapareció, dejando un silencio sepulcral y una atmósfera de temor entre los asistentes. Esa noche, la discoteca cerró antes de tiempo, y muchos de los testigos juraron no volver nunca más al lugar.

Aunque esta historia no tiene evidencia que la respalde, es un claro ejemplo de cómo las leyendas urbanas pueden reflejar miedos colectivos y creencias locales, en la cultura antioqueña, y en general en Colombia, las figuras como la anciana suelen estar asociadas con lo sobrenatural, lo mágico o incluso lo diabólico. En este caso, el detalle del azufre y la desaparición repentina de la mujer son elementos clásicos de historias que involucran seres de otra dimensión o demonios.

Por otro lado, algunos creen que esta leyenda puede haber surgido como una advertencia moral, especialmente en una época donde las discotecas y la vida nocturna eran vistas por algunos sectores conservadores como espacios de perdición. La aparición de la anciana podría simbolizar una figura de advertencia, un recordatorio de que en esos lugares, según estas creencias, podían suceder cosas oscuras.

Aunque nadie sabe con certeza en qué discoteca ocurrió, o si realmente sucedió, el relato sigue vivo, especialmente entre aquellos que buscan un toque de misterio y suspenso en sus conversaciones.

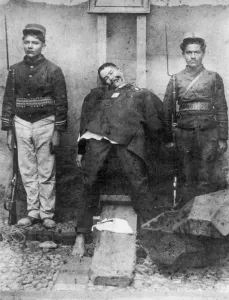

JOSÉ MARÍA TAMAYO: EL PRIMER FUSILADO EN MEDELLIN

El relato de José María Tamayo, el primer fusilado en Medellín en el siglo XX, es una tragedia que combina un crimen de envenenamiento, el juicio, y la ejecución pública que conmocionó a la sociedad de la época.

Jesús María Tamayo, un hombre de Remedios, Antioquia, fue acusado y condenado a muerte por envenenar a su esposa, María Josefa Echavarría. Según los registros, la pareja se había casado en 1894, pero su relación fue un infierno para la mujer, marcada por abusos, insultos y abandono. Tamayo finalmente dejó a su esposa para vivir con otra mujer en Remedios, mientras María Josefa sobrevivía trabajando como sirvienta en Medellín.

En agosto de 1898, Tamayo volvió a Medellín y, tras obligar a su esposa a acompañarlo con la ayuda de un policía, la condujo hacia la carretera al norte de la ciudad, durante el trayecto, Tamayo adquirió una botella de vino y, sin que María Josefa se diera cuenta, mezcló el contenido con estricnina, un veneno letal.

Según los testimonios, cuando ella dudó en beber, él la amenazó con matarla usando un cuchillo que portaba.

María Josefa finalmente tomó el vino envenenado y, al poco tiempo, comenzó a sentir fuertes dolores. En medio de su agonía, logró llegar a la casa de un vecino, donde murió tras padecer horribles convulsiones. Antes de fallecer, señaló a Tamayo como su asesino, diciendo “Me mataste Jesús; no le hace. Y fue para irte con Nepomucena; irás y te casarás con ella, pero en el Cielo nos veremos”.

Tamayo intentó aparentar consternación, pero fue arrestado en el lugar por la policía y llevado a juicio.

El juicio y la condena

El caso de Tamayo fue juzgado por tres jueces diferentes, y la evidencia en su contra fue abrumadora. Se comprobó que había planeado el asesinato de su esposa con días de anticipación, incluso ofreciendo veneno a otra persona para cometer un crimen similar, Tamayo fue declarado culpable y sentenciado a muerte, una pena que era legal en Colombia en ese entonces.

La sentencia fue vista como un ejemplo de justicia severa, pero también generó debates sobre la moralidad de la pena de muerte, este caso ocurrió en el contexto de una sociedad marcada por la violencia de la Guerra de los Mil Días, donde las ejecuciones públicas eran un espectáculo común para la población.

La ejecución

La ejecución de Jesús María Tamayo tuvo lugar el 13 de septiembre de 1902 en el Puente de Guayaquil, en Medellín, la escena fue cubierta por el periodista Henrique Gaviria Isaza, quien escribió un extenso y minucioso reportaje sobre el evento.

Gaviria describió el crimen, el juicio, y la ejecución con un estilo sobrio, pero también dejó clara su postura en contra de la pena de muerte, calificando el fusilamiento como un acto “ruin y cobarde”.

El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por jóvenes soldados, casi niños, y la ejecución fue fotografiada por Benjamín de la Calle y Manuel Botero Echeverri. Las imágenes del patíbulo se convirtieron en un éxito comercial, vendiéndose como recuerdos en diferentes formatos, lo que refleja el morbo y la fascinación de la sociedad de la época por este tipo de eventos.

Impacto y legado

El caso de Tamayo quedó registrado como el primer fusilamiento del siglo XX en Medellín, un evento que conmocionó profundamente a la sociedad antioqueña. Aunque la pena de muerte fue abolida en Colombia en 1910, este episodio nos recuerda los dilemas éticos y morales que rodean el castigo capital.

La historia de Jesús María Tamayo sigue siendo estudiada como un ejemplo del periodismo de la época, el papel de la justicia y la percepción pública de los crímenes y las penas en una sociedad marcada por la violencia.

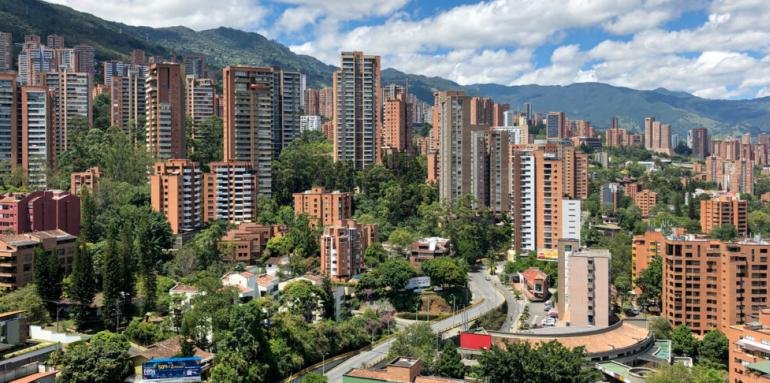

EL POBLADO Y LAS FINCAS DE VENAREO: LEGADO DE LA ÉLITE

El Poblado, uno de los sectores más emblemáticos y exclusivos de Medellín en la actualidad, tiene una historia que se remonta a un tiempo en el que este lugar era conocido más por su tranquilidad y paisajes campestres que por sus rascacielos y centros comerciales. Lo que hoy se percibe como una zona de desarrollo urbano y alta actividad económica fue, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, un área de fincas de veraneo propiedad de familias adineradas.

En aquel entonces, las élites antioqueñas de Medellín buscaban escapar del bullicio del centro de la ciudad y del calor, encontrando en El Poblado un lugar perfecto para descansar, esta zona, con sus verdes colinas y clima fresco, se convirtió en el lugar predilecto para construir casas y fincas de recreo. Estas propiedades eran más que simples refugios, eran símbolos de estatus, opulencia y prestigio.

Nombres de El Poblado inspirados en fincas familiares

Muchos de los nombres actuales de los barrios y sectores dentro de El Poblado tienen su origen en estas antiguas fincas y haciendas. Los propietarios adinerados solían bautizar sus terrenos con nombres que evocaban elegancia, prosperidad o que hacían referencia a sus familias. Algunos de estos nombres han perdurado en el tiempo, convirtiéndose en parte del tejido urbano de Medellín.

- Los Balsos: Este sector toma su nombre de una finca propiedad de una familia prominente. “Los Balsos” probablemente hacía referencia a una característica natural del lugar o al tipo de árboles que crecían en la zona.

- La Aguacatala: Esta área también se origina de una finca con ese nombre. El término “Aguacatala” podría hacer alusión a la presencia de árboles de aguacate en la región, un cultivo que era común en las tierras fértiles de El Poblado.

- Provenza: Aunque actualmente es uno de los lugares más populares de Medellín para la gastronomía y la vida nocturna, Provenza debe su nombre a una finca que probablemente buscó evocar la región francesa del mismo nombre, asociada con belleza y refinamiento.

Estos nombres no solo daban identidad a las fincas, sino que también reflejaban el poder y la influencia de las familias propietarias, muchas de las cuales tenían un rol destacado en el comercio, la política y la cultura de Medellín.

EL CAMBIO DE EL POBLADO

Con el tiempo, y especialmente a partir de mediados del siglo XX, Medellín comenzó a expandirse, El crecimiento poblacional y económico de la ciudad hizo que El Poblado pasara de ser una zona campestre a convertirse en uno de los epicentros del desarrollo urbano. Muchas de las fincas fueron divididas en lotes para la construcción de urbanizaciones, edificios y centros comerciales.

Aunque las antiguas casonas han desaparecido casi por completo, los nombres que dejaron en barrios y sectores siguen contando la historia de un tiempo en que El Poblado era un paraíso rural.

Sin embargo, todavía quedan algunos vestigios de aquella época, algunos parques y casas antiguas conservan la esencia de las fincas originales, y ciertas familias han mantenido relatos que permiten reconstruir la memoria de lo que alguna vez fue este lugar.

LA HISTORIA DE LOS NOMBRES DE MEDELLIN

Medellín, la capital del departamento de Antioquia, no siempre tuvo el nombre con el que hoy es conocida, a lo largo de su historia, este valle, que originalmente fue habitado por indígenas, ha recibido distintos nombres debido a sus transformaciones políticas, religiosas y culturales.

Valle de Aburrá

El primer nombre conocido para la región que hoy ocupa Medellín fue Valle de Aburrá, dado por los indígenas que habitaban la zona, conocidos como los aborraes. Este nombre proviene de la lengua indígena y hace referencia al río que cruza el valle. Para los nativos, el río y sus alrededores eran el centro de su vida y economía.

Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el nombre Valle de Aburrá se mantuvo, pero los conquistadores comenzaron a imponer sus propias denominaciones para los nuevos asentamientos.

San Lorenzo de Aburrá (1616)

En 1616, el explorador español Francisco de Herrera Campuzano fundó un pequeño poblado en el Valle de Aburrá, el cual llamó San Lorenzo de Aburrá. Este asentamiento estaba ubicado en lo que hoy es el barrio El Poblado. Herrera Campuzano lo nombró así en honor a San Lorenzo, un santo católico, reflejando la fuerte influencia religiosa de la época.

San Lorenzo de Aburrá fue la primera fundación formal en el valle, pero no prosperó como se esperaba, ya que el clima cálido y la ubicación no eran favorables para los estándares de los colonos españoles.

Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (1675)

En 1675, tras varios intentos de consolidar un asentamiento en el Valle de Aburrá, se fundó oficialmente la villa con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, en honor a la Virgen de la Candelaria, quien se convirtió en la patrona del lugar. Este evento marcó el establecimiento formal de lo que hoy es Medellín como una villa española.

El nombre Medellín fue tomado de una ciudad homónima en España, ubicada en la región de Extremadura. El virrey de la Nueva Granada en ese momento, el Marqués de Medellín, tuvo una influencia directa en este nombramiento como una forma de honrar su tierra natal.

Aunque el nombre completo incluía la referencia a la Virgen de la Candelaria, con el tiempo los habitantes comenzaron a referirse a la villa simplemente como Medellín.

Medellín (Nombre oficial desde el siglo XIX)

Con el paso de los siglos, el nombre se redujo únicamente a Medellín, especialmente después de la independencia de Colombia. La fuerte influencia religiosa fue quedando en segundo plano, y el nombre actual se consolidó oficialmente en el siglo XIX, cuando Medellín fue designada como la capital del departamento de Antioquia en 1826, desplazando a Santa Fe de Antioquia.

El cambio de nombres a lo largo de la historia de Medellín refleja no solo las transformaciones políticas y religiosas del lugar, sino también la forma en que la identidad del territorio fue evolucionando, desde su origen indígena como el Valle de Aburrá, pasando por los nombres religiosos como San Lorenzo de Aburrá y Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, hasta consolidarse como Medellín, cada etapa muestra un capítulo único en la construcción de la ciudad que conocemos hoy.

Estos nombres nos recuerdan las raíces indígenas, coloniales y republicanas que aún están presentes en la cultura de la ciudad. Además, ofrecen una ventana para entender cómo Medellín pasó de ser un pequeño asentamiento a convertirse en una de las ciudades más importantes de Colombia.

MEDELLIN NO ES UNA CIUDAD FUNDADA? UNA HEREJÍA HISTORICA

Medellín, la capital de Antioquia y una de las ciudades más importantes de Colombia, tiene un detalle curioso en su historia que pocos conocen, técnicamente no fue “fundada” como una ciudad en el sentido tradicional de la palabra. Este hecho ha generado debates entre historiadores, al punto de que algunos consideran que afirmar que Medellín fue fundada es casi una herejía histórica.

Cuando se habla de fundar una ciudad, normalmente se piensa en un acto formal, solemne, realizado por un conquistador o autoridad colonial en un momento y lugar específicos, seguido de la delimitación de su territorio y el otorgamiento de privilegios. Sin embargo, en el caso de Medellín, este proceso fue mucho más difuso y menos estructurado, lo que convierte su origen en un caso atípico dentro de la historia colonial de Colombia.

¿Por qué se dice que Medellín no fue fundada?

- No hubo un acto fundacional claro: A diferencia de otras ciudades que tienen fechas de fundación específicas y actas que documentan estos eventos, Medellín carece de un registro formal que consigne un acto fundacional. No existió una ceremonia solemne ni una declaración oficial que estableciera a Medellín como una ciudad desde su inicio.

- San Lorenzo de Aburrá: un asentamiento sin consolidación: En 1616, el explorador Francisco de Herrera Campuzano estableció un pequeño caserío en el Valle de Aburrá, al que llamó San Lorenzo de Aburrá, ubicado en lo que hoy es el barrio El Poblado. Sin embargo, este asentamiento no se consolidó como un núcleo urbano importante, y con el tiempo, las familias que habitaban la zona se dispersaron. Algunos historiadores consideran que este intento fallido de establecer una población no puede calificarse como una fundación.

- El crecimiento fue orgánico, no planificado: Medellín creció de forma gradual y orgánica a lo largo del tiempo, principalmente gracias a su ubicación estratégica en el Valle de Aburrá, que facilitaba el comercio y la agricultura. Fue en 1675, más de 50 años después de San Lorenzo de Aburrá, cuando se otorgó el título de villa a lo que entonces se conocía como Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Sin embargo, incluso este evento no implicó una fundación propiamente dicha, sino el reconocimiento formal de un asentamiento ya existente.

- La herejía histórica: Algunos historiadores consideran que es un error hablar de una fundación de Medellín porque esto implicaría un proceso que nunca ocurrió como tal. Más bien, Medellín fue el resultado de un desarrollo paulatino, marcado por la convivencia de indígenas, colonos españoles y esclavos africanos, quienes fueron configurando el territorio a lo largo de los siglos.

El título de villa en 1675: un punto de inflexión

El momento más cercano a una fundación formal ocurrió en 1675, cuando el entonces gobernador de Antioquia, Miguel de Aguinaga, otorgó a Medellín el título de villa bajo el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Este reconocimiento fue impulsado por la creciente importancia económica y social del asentamiento en el Valle de Aburrá.

Sin embargo, incluso este acto no corresponde a una fundación en el sentido estricto, ya que no marcó el inicio de la población, sino que simplemente legalizó y reconoció lo que ya existía. En ese momento, Medellín se convirtió en una villa española con ciertos privilegios políticos y económicos, consolidando su lugar en la región.

Medellín: una ciudad que desafía la historia tradicional

La ausencia de un acto fundacional tradicional no ha impedido que Medellín se convirtiera en una de las ciudades más emblemáticas de Colombia, de hecho, esta peculiaridad histórica puede interpretarse como un reflejo del carácter resiliente y emprendedor de su gente, que ha sabido construir una ciudad vibrante a pesar de no haber nacido bajo un modelo planificado.

Hoy en día, Medellín es un símbolo de innovación, cultura y transformación, un lugar que no necesita una fecha de fundación para destacar en la historia. Su origen único nos recuerda que, más allá de las ceremonias formales, lo que define a una ciudad son las personas que la habitan y la construyen día a día.